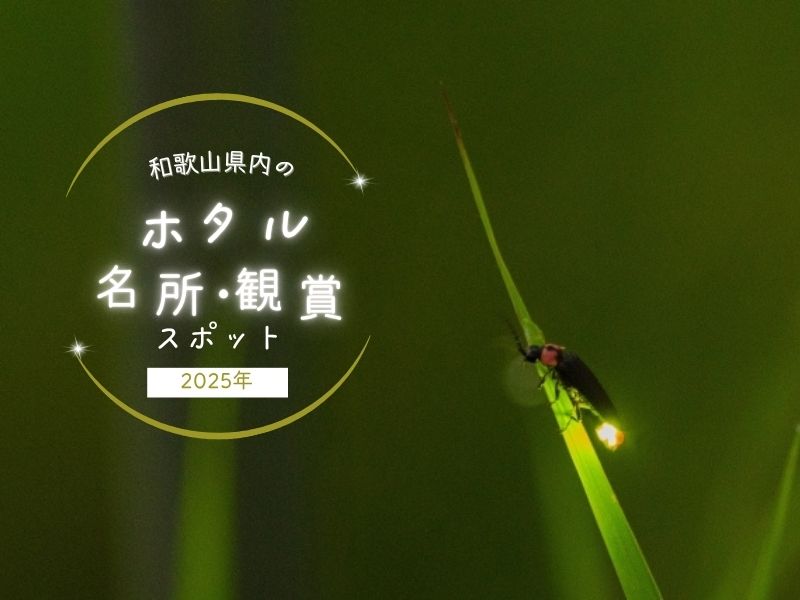

毎年5月に行われる紀州東照宮の大祭「和歌祭」が12日(日)に開催されます。紀州東照宮の108段の階段を駆け下りる「神輿おろし」は迫力満点。「渡御行列」も見ごたえがありますよ。

紀州東照宮の大祭は

「神輿おろし」から

午前11時に、東照大権現(徳川家康)を乗せた神輿(みこし)を白装束姿の氏子などがかつぎ、紀州東照宮の108段の階段を駆け下りる「神輿おろし」から祭りは始まります。「チョーサー」と力強いかけ声を響かせながら、神輿が上下左右に揺れる様子は迫力満点です。

和歌浦エリアを華やかに

映える「渡御行列」

11時から神輿おろし、正午ごろから、紀州東照宮→御手洗池→和歌浦漁港→片男波海水浴場→あしべ橋→あしべ通りのコースで「渡御(とぎょ)行列」が行われます。

獅子や太鼓といった「渡り物」と、山車(だし)や踊りなどの「練り物」が、華やかに練り歩きます。

どうする家康?

どうした頼宣?

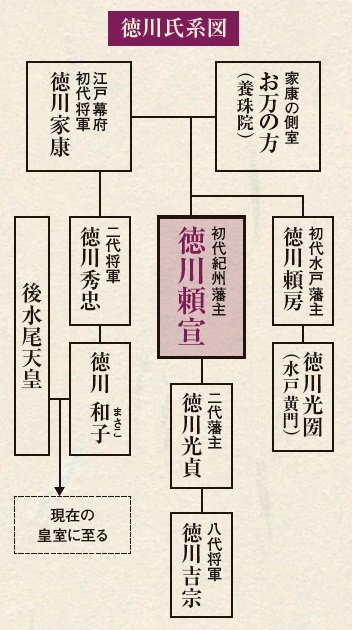

初代紀州藩主であり、紀州東照宮を建立した徳川頼宣(よりのぶ)の生い立ちについて、少し説明しましょう。

関ヶ原の戦い(1600年)に勝利し、ほぼ天下を手中にした徳川家康。その2年後の1602年、徳川頼宣(幼名:長福丸)は家康の十男として誕生しました。

わずか2歳で水戸城主となった頼宣ですが、幼少のため家康の側で育てられ、家康と同じ駿府城(静岡市)で生活を送ります。頼宣は幼いにもかかわらず馬に乗せられ、家康から小川を飛び越えるように命令され、落水しても家康は放置したとの逸話も。

1609年、頼宣は家康から領地を加増されて、駿河・遠江(ともに静岡県)・東三河(愛知県)50万石の領主になります。1614年の大阪冬の陣に参戦。初陣の際、家康自ら鎧初めを行うなど、家康は頼宣の器量を幼少の頃から高く買っていたと言われています。

家康が死去した3年後の1619年に、頼宣は兄の2代将軍徳川秀忠によって和歌山城に移され、紀州藩主になります。和歌山城を大修築し、城下町を整備。また旧勢力の在地武士たちを地士として懐柔するなど、領内統治の基礎を固めました。

1621年、頼宣は南海道の総鎮護として東照大権現(徳川家康)をまつる紀州東照宮を建立。和歌浦湾を望む雑賀山に鎮座し、別名「関西の日光」とも呼ばれ、「権現さん」の愛称で親しまれるようになります。

翌1622年、紀州東照宮の例大祭「和歌祭」が始まります。社会情勢により、縮小や中断、そして再開など、さまざまな形を変えながらも和歌山人が誇る大祭として継承されてきたのです。

2024年5月12日、402年目を迎えた「和歌祭」をぜひ見に行きませんか。詳細は和歌祭ホームページをクリック。

※写真提供/和歌祭実行委員会

| 名称 | 紀州東照宮 |

|---|---|

| 所在地 | 和歌山県和歌山市和歌浦西2-1-20 |

| 電話番号 | 073-444-0808 |

| web | http://kishutoshogu.org/ |

彷徨うEditor。昭和末期、新宿スタジオALTAから全国ネット放送出演3回、ツッコミ担当。20世紀末、和歌山ラーメンブーム仕掛け人の1人。