湯浅町観光「ゆあさんぽ」【和歌山】

イチオシの記事

南高梅、高野豆腐、かつお節、金山寺みそ、そしてしょうゆ。どれも和食でおなじみの食材や調味料ですがすべて和歌山生まれって知っていました? 今回は、醬油の町「湯浅町」にスポットを当て、町の観光の特徴や見どころをご紹介します。

目次

醸造の香りが漂う町のしょうゆはじめて物語

JR和歌山駅から紀勢本線で約45分。県中部にある湯浅町はしょうゆの発祥の地として知られます。

鎌倉時代に中国の宋で修行を積んだ高僧・覚心が、同じく県中部にある由良町にみその製造法を伝えました。みそ作りは湯浅町でも行われるようになり、みそ桶の上部や底にたまった汁に改良を加えたことが、しょうゆ醸造の始まりだといわれます。

江戸時代には紀州藩の保護を受け、港町の湯浅からしょうゆが全国に出荷され、町の中心産業に発展。当時は100軒近くの醸造家が軒を並べるほどに栄えました。

現在は数件の醸造家が残るのみですが、昔ながらの製法が国内のみならず海外でも認められ、湯浅のしょうゆは日本の食文化を支え続けています。

湯浅町観光「ゆあさんぽ」【和歌山】MAP

ノスタルジックな気分に浸れる“ゆあさんぽ”

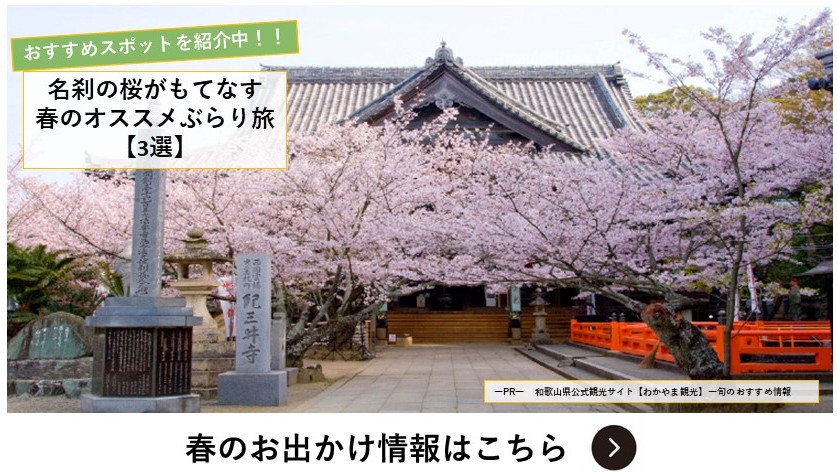

町には江戸の時代から近代にかけて建てられた建造物が今も残り、人々が実際に生活しています。特に、市内中心部の「重要伝統的建造物群保存地区」は歴史的風致が際立ち、2017年に日本遺産の文化財の一つとして認定されました。

白壁の土蔵や瓦葺(ぶき)の屋根、格子戸など古き良き風情を残す町並みを歩き、ローカルグルメに舌鼓。湯浅町でゆったりのんびり、ノスタルジックな休日を過ごしませんか。

重要伝統的建造物群保存地区

湯浅駅を含む複合施設「湯浅えき蔵」から徒歩約15分。東西約400m、南北約280mに広がる保存地区では、特徴的な建物意匠や熊野古道の道標など歴史を感じさせるものが至るところで見られ、エリア自体が博物館のようです。

銭湯跡歴史資料館 甚風呂

江戸時代に開業した公衆浴場跡を資料館として開放。浴場には番台や湯船が残り、主屋では船箪笥や行灯、火鉢などの古民具が陳列されています。

| 名称 | 銭湯跡歴史民俗資料館 甚風呂(じんぶろ) |

|---|---|

| 所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅428 |

| 電話番号 | 0737-20-2033 |

| 営業時間 | 9:30~16:30 |

| 定休日 | 水曜(祝日の場合は翌日) |

| web | http://www.denken-yuasa.sakura.ne.jp/jinburo/ |

大仙堀

しょうゆやその原料の積み下ろしに利用された船着き場。堀に沿って醸造蔵が立ち並ぶ様は、湯浅町の代表的な景観の一つです。

角長

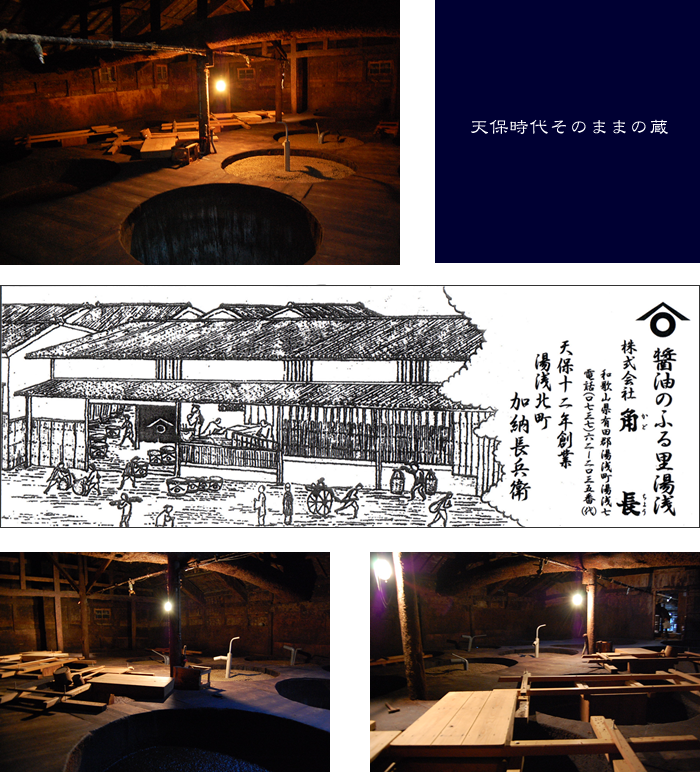

天保12年(1841)創業の老舗醸造蔵。今も現役でしょうゆを作り、店舗先で販売もしています。店の斜め前にある「角長職人蔵」では醸造用具などを展示。

| 名称 | 角長(かどちょう) |

|---|---|

| 所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅7 |

| 電話番号 | 0737-62-2035 |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 定休日 | 無休(店舗販売) |

| web | https://www.kadocho.co.jp/ |

太田久助吟製

六代目を中心に、手仕事にこだわって味を守り続けるみそ蔵。自慢の金山寺みそは具材が多く、ご飯のお供にもお酒のあてにも合います。

| 名称 | 太田久助吟製 |

|---|---|

| 所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅15 |

| 電話番号 | 0737-62-2623 |

| web | https://ota-kyusuke.jp/ |

北町ふれあいギャラリー

空き家をギャラリーに改装、絵画や写真などの作品が不定期に展示。パンフレットなど観光情報もこちらで入手できます。

| 名称 | 北町ふれあいギャラリー |

|---|---|

| 所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅47-6 |

| 電話番号 | 0737-22-3133(一般社団法人 湯浅町観光協会) |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 定休日 | 水曜(祝日の場合は翌日)、年末年始 |

| web | https://www.yuasa-kankokyokai.com/spot/2335/ |

北町茶屋いっぷく

町歩きに疲れたら古民家カフェでほっと一息。スイーツ以外に玉子ごはんセットも用意され、近所の魚屋で購入したお刺身等をおかずにいただくのもOK!

| 名称 | 北町茶屋 いっぷく |

|---|---|

| 所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅23 |

| 電話番号 | 0737-62-3300 |

| 営業時間 | 11:00~18:00 |

| 定休日 | 月曜(祝日の場合は翌平日) |

蔵カフェ 丸新本家

しょうゆ蔵自慢のしょうゆソフト! 県内の牧場とコラボして生まれたオリジナルで、みたらしソースのような甘塩っぽい味がクセになりそう。隣の施設では蔵見学も行っています。

| 名称 | 丸新本家 湯浅本店 |

|---|---|

| 所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1464-1 |

| 電話番号 | 0737-62-2267 |

| 営業時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 無休(年末年始を除く) |

| 駐車場 | あり |

| web | https://www.marushinhonke.com/ |

| @yuasasoysauce |

かどや食堂

しらす漁が盛んな町ならではの鮮度抜群のしらす丼を召し上がれ。しょうゆをベースにしたオリジナルのタレとよく合い、箸が止まらなくなります。

| 名称 | かどや食堂 |

|---|---|

| 所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1109-1 |

| 電話番号 | 0737-62-2667 |

| 営業時間 | 11:00~14:00、17:00~20:00 ※水・日曜は昼のみの営業 |

| 定休日 | 水・日曜の夜、月に1回不定休 |

| web | http://www.yuasa-kadoya.com/ |

お土産選びも旅の楽しみの一つ。しょうゆや金山寺みそはもちろん、しらすやみかんなど湯浅はおいしいものがいっぱい。大きめのエコバッグのご用意を!

※掲載各店の判断により、営業形態や営業時間、メニュー等が変更されている場合があります。

和歌山で生まれ和歌山で育ち、数年九州で生活するも、和歌山が好きすぎて夫を連れて戻ってきた。5人の子供たちと毎日賑やかに過ごす兼業主婦。X民、オンラインゲーム、海外ドラマ、アニメ、心霊動画好きの根暗、大雑把な性格。ずっと何か食べてる。