災害時の聴覚障害者支援 役立つ手話など学習会

イチオシの記事

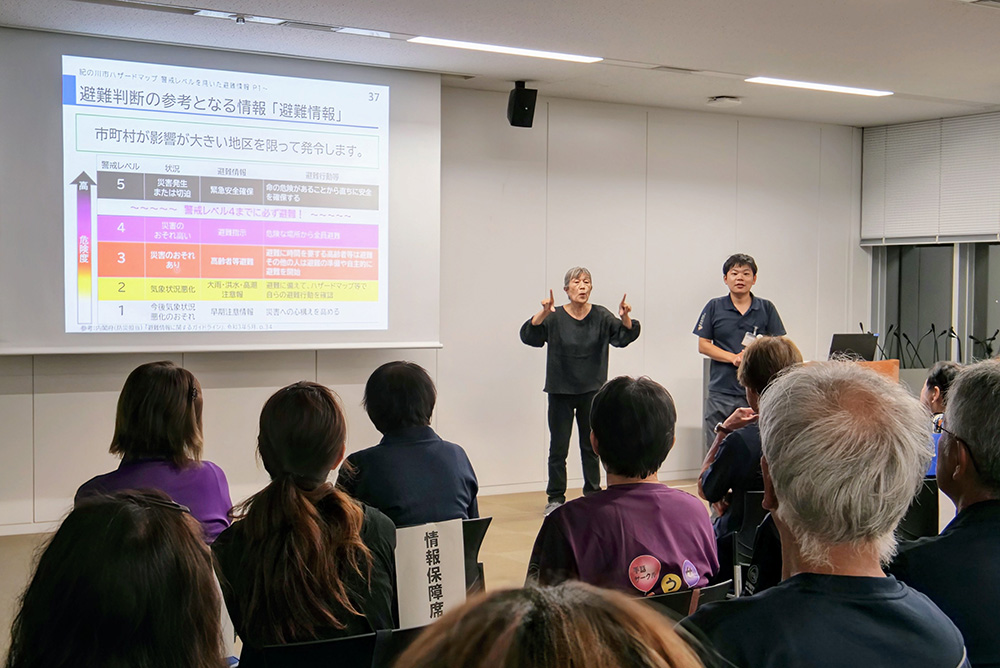

災害発生時、聴覚障害者はどのようなことに気を付け、また周囲はどんな支援や配慮が必要かを考える防災訓練学習会が12日、紀の川市役所で開かれた。同市で手話を学ぶ四つのサークル、同市消防団女性分団手話チームも参加し、聴覚障害者との交流を図り、連携して災害時に備えようと、県と紀の川市聴覚障害者協会が初めて開催。51人が災害発生時の対応や事前に備えておくべきことを確認した。

【写真】避難所での生活を体験する参加者

耳が不自由な人にとって、危険を音で知らせるサイレンや防災行政無線は情報が届かず、逃げ遅れることがあるなどの課題がある。

学習会では、同市危機管理部の井上豊茂主査が講師となり、手話通訳付きでハザードマップの見方や避難所・避難方法の確認など基礎知識について紹介。聴覚障害者が大規模災害発生時に困ることについて解説した。停電時や暗い場所では視覚からの情報が入らない、外見から障害が分かりづらく避難所で孤立するなどの不安要因を挙げ「県内に聴覚障害者は3235人いるが、手話通訳士は48人しかいない。災害時に役立つコミュニケーションツールを知っておくことが大切」と話し、バンダナやゼッケンで配慮が必要な状態であることを周囲に伝える取り組みや、災害時に役立つ手話を伝えた。

また、災害時要援護者名簿への登録や、日頃から地域内で顔の見える関係をつくっておくことを勧め、「普段から支援体制を整えて必要な道具を備え、訓練に参加して災害時に対応できるようにしておくことが大切」と呼びかけた。

会場には段ボールベッドやテント、簡易トイレを設置。参加者は避難所の暮らしを体験した。

同市福祉職員の濵田拓也さん(56)は「災害が起こった時に『逃げて』という町内放送が聞こえないとどうすればいいか不安があった。自分のようにしゃべれるけど聞こえない人や手話で会話をする人など聞こえない人にもいろんな人がいることを知ってほしい」と話した。